Верти своё колесо

Создать нить можно из шерсти овец, коз, верблюдов, яков, лам, собак, кошек… А ещё из чего?

«Или дремлешь под жужжанье своего веретена?» — писал в своем, ставшем хрестоматийным, стихотворении «солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин. Откровенно говоря, не очень-то за этим занятием подремлешь: веретено не хочет равномерно крутиться, нить норовит выскользнуть из пальцев, да к тому же получается разной толщины.

Всё началось со шпица

Раньше девочек учили прясть с трех-четырех лет, и к подростковому возрасту они делали это уже автоматически. Тогда это было все равно что уметь читать сегодня. Пряли в дороге, принимая гостей, на ощупь, при плохом освещении, улучали для этого каждую минуту, когда руки были свободны. А как же иначе: например, чтобы напрясть шерсти для небольшого детского шарфика, надо часов двенадцать работы. А семьи были большие, да и требовались не только шарфики, но и носки, рукавицы, чулки, теплые рубахи и многое-многое другое. А если вспомнить, что лен для домотканого холста тоже пряли вручную, то можно представить, сколько времени приходилось отдавать этому занятию.

А началось все... со шпица. Десять лет назад жительница Новосибирска Татьяна Максимлюк завела прелестную пушистую собачку. И сразу встал вопрос: куда девать шерсть?

Фото: Андрей Заржецкий

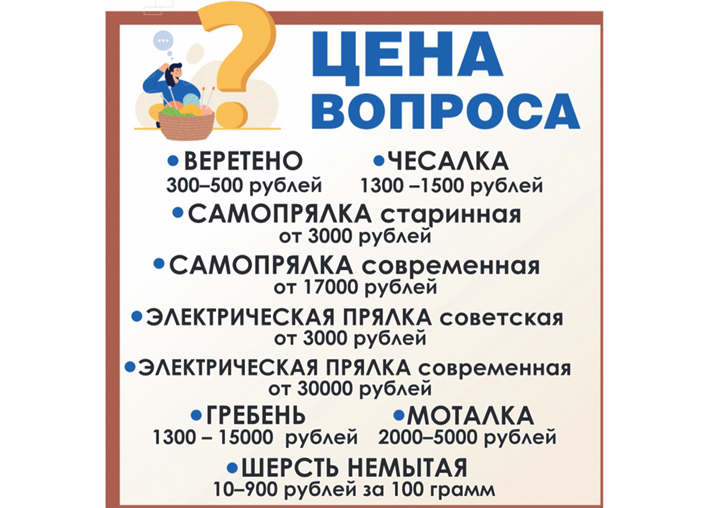

— Моя бабушка пряла на электрической прялке, — рассказывает Татьяна. — И я в детстве попробовала — не понравилось. Тогда бабуля предложила мне почесать шерсть. Но и тут мне не повезло: я ухитрилась разодрать руки в кровь гребнем. Больше я к этому занятию не возвращалась. А тут вдруг захотелось. Свою первую прялку нашла с помощью российского интернет-сервиса для размещения объявлений. Старую электрическую прялку советского производства мне отдали за 300 рублей. Можно сказать, в добрые руки. Потом смотрела видео в интернете и постепенно, методом проб и ошибок, научилась. Кстати, помимо шпица, у меня теперь живут еще два тибетских мастифа, так что с сырьем проблем нет.

Потрясающая шерсть

Ольга Садовникова из Новосибирска давно увлекалась вязанием, создавала интересные, оригинальные вещи. Но однажды она увидела в соцсетях потрясающе красивую шерсть, которая оказалась самопряденной и стоила весьма недешево. Так началось увлечение прядением.

— Первое веретено мне прислали в подарок, — вспоминает Ольга. — Потом была советская электрическая прялка, позже — тоже электрическая, но современная. Самопрялка с колесом у меня тоже есть. Сначала я покупала готовую промышленную шерсть и пряла ее, потом стала брать руно овцы, которое надо мыть и чесать.

Моем, сушим, чешем

Сегодня обе современные пряхи владеют полным циклом мастерства — от обработки шерсти до готового изделия. Понятно, дело это непростое и небыстрое. Сначала шерсть моют, точнее, стирают, помещая ее в корзинке в подходящий по размеру контейнер с мягким мыльным раствором. Потом сушат. Далее в дело вступает чесалка — инструмент, напоминающий пуходерку для домашних животных, только побольше.

Гребень для шерсти — инструмент достаточно древний, но изменился он не сильно. Гребень нужен для того, чтобы окончательно очистить шерсть и уложить волокна параллельно друг другу — словом, подготовить сырье к прядению. Фото: Андрей Заржецкий

С помощью чесалки из вымытого руна удаляют весь мусор. Но и это еще не все. Затем в дело вступают гребни. По словам Ольги, чесальный гребень — один из древнейших инструментов. Впервые он упоминается в русских летописях XII века, но, конечно, работали им гораздо раньше. Длинные зубья гребня дают возможность убрать короткие шерстинки и выровнять волокно, сформировав из него так называемую ленту. Иными словами, подготовить к прядению.

Ну а дальше — вперед! Помимо веретен различной формы — от древних до современных, которые надо раскручивать самостоятельно, — есть еще самопрялки с колесом. Колесо вращает пряха при помощи педали, которую нажимает непременно босой ногой. Понятно, что так дело идет гораздо быстрее, но и научиться правильно работать педалью очень непросто: нажимать ее нужно строго в определенный момент. Еще более современный вариант — электрическая прялка. Там ничего нажимать не нужно. Вот только нить у неумехи получается разной толщины…

Не лубок, а искусство

А вообще, прясть — очень вдумчивое и медитативное занятие. Берешь комок мертвой шерсти, раскручиваешь веретено, и эта шерсть как будто становится живой: волоконца сами ползут и сплетаются в нить, знай вытягивай их из кудели. По мнению специалистов, прядение, как и другие занятия, развивающие мелкую моторику, способствует сохранению когнитивных способностей за счет выстраивания новых нейронных связей. Другими словами, тем, кто прядет, болезнь Альцгеймера вряд ли грозит.

— Чаще всего, конечно, прядут овечью шерсть, — говорит Ольга Садовникова. — Очень хорошее качество имеет руно джалгинских мериносов. Эта порода овец — гордость России, она выведена в Ставропольском крае. У нас в Новосибирской области больше выращивают овец романовской породы, они проще в содержании. Но носков из их шерсти не свяжешь. Более универсальна в этом смысле куйбышевская порода овец, их у нас разводят. А еще можно прясть шерсть верблюдов, яков, лам, альпак, собак и даже кошек. Конечно, прядут козий пух — от знаменитых оренбургских, придонских и ангорских коз. И пух ангорских кроликов тоже. А еще лен, хлопок и шелк.

Ажурная шаль, связанная из спряденного вручную пуха знаменитых оренбургских коз, действительно проходит через обручальное кольцо — тонкость работы современных мастериц поражает. Фото: Андрей Заржецкий

Кстати, немало наших земляков, которые разводят коз и овец, потом самостоятельно прядут их шерсть. Одна из членов сообщества «Пряхи Новосибирска» не смогла приехать на встречу в редакцию «Советской Сибири», так как принимала роды у своей пуховой козы.

— Мы часто выезжаем на различные фестивали, где проводим мастер-классы по прядению, — говорит Татьяна Максимлюк. — В ближайших планах фестиваль «Глубинка» в Петропавловке Краснозёрского района, «Княжий двор» в Новосибирске и областной фестиваль межнациональных культур «Ярмарочный разгуляй» в Бердске. Я замечаю, что прядением интересуются все больше людей, причем не только дамы, но и мужчины тоже. И это здорово!

Кстати, у современных прях есть русские народные костюмы — сарафаны, в которых они выступают на фестивалях. Но, как откровенно признается Ольга Садовникова, она считает это не совсем правильным.

— Мы не хотим показывать лубочную картинку, мы хотим дать понять, что прядение — это не какая-то древность, это ремесло живо, оно современно, мастериц и мастеров становится все больше, — подчеркивает Ольга.

АКТУАЛЬНО

EUR 91.2988

EUR 91.2988